A fines del siglo XIX, una línea imaginaria, pensada para separar dos mundos diferentes, dividía a Buenos Aires y sus alrededores del resto del territorio. Pero la vida en las extensas llanuras demostró que ese espacio también fue un lugar de encuentro, donde coexistían diversas cosmovisiones.

La Argentina como sociedad y cultura nació, creció y se desarrolló negando a "los otros", a los diferentes, en aras de una homogeneización que perseguía como proyecto de Nación el que fuéramos todos iguales. Hacia fines del siglo XIX, la ideología predominante pensaba que era necesario "blanquear" la sociedad; por ello se estimuló la inmigración europea, destinada a poblar -entre otras regiones- las llanuras centrales del país: la pampa o "las pampas", vastísimas extensiones que, con el correr del tiempo, fueron convirtiéndose en un ámbito clave de la vida nacional. Esa pampa considerada erróneamente como un desierto, donde vivían desde hacía miles de años sus habitantes originarios, los indios. Ellos desplegaban una forma de vida que mezclaba hábitos cazadores con el comercio del ganado y una incipiente agricultura, conformaban importantes asentamientos, habían incorporado el caballo -animal dejado en esta parte del mundo por la expedición de Pedro de Mendoza en 1536- y, desde el punto de vista étnico-cultural, absorbían a otros grupos indígenas que incluso, todavía en pleno siglo XIX, migraban desde el otro lado de los Andes.

Pero todo ese gran ámbito cultural de la historia argentina fue desde un principio segregado, configurándose entre nosotros una historia casi emblemática. La que se inició inmediatamente después de la llegada de los conquistadores españoles y que se consolidó con la Colonia y el Estado naciente entre los siglos XVII y XIX, y que la entiendo como una metáfora de ese drama argentino del que hablaba al principio, casi diría un síndrome: el de "la frontera".

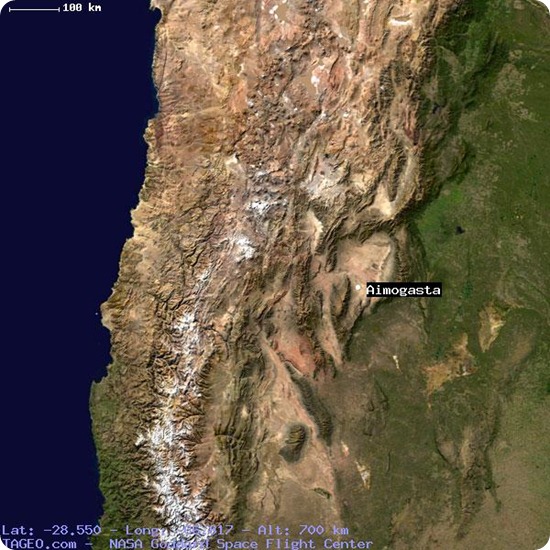

La frontera era una línea imaginaria que dividía a Buenos Aires y sus alrededores -la campaña- del territorio de los indios: esa región que llamaban "el país del Diablo" o "tierra adentro", lugar de lo desconocido, generado en un terror ancestral. Durante casi tres siglos la frontera dividió a dos mundos: el de los blancos del de los indios, la "civilización" de la "barbarie", mundos incompatibles según la idea predominante. Adolfo Alsina, ministro de Guerra en 1875, llegó a planificar una zanja que atravesaría toda la provincia de Buenos Aires, como forma de detener el aluvión de aborígenes que, en forma de "malones", avanzaban hacia los centros poblados. El proyecto de Alsina aspiraba a cubrir un total de 730 km entre Bahía Blanca y el sur de Córdoba pero sólo se alcanzaron a construir unos 374 km entre Carhué y la laguna del Monte. Hoy mismo pueden verse los vestigios de esa zanja en las afueras de ciudades como Trenque Lauquen.

Una zanja para dividir el mundo, que hizo decir a Sarmiento que la idea de detener a los indios con un gran foso era como tratar de atrapar el viento. En efecto, los pocos kilómetros de foso artificial que se pudieron construir nunca llegaron a ser un obstáculo para los aborígenes, que los sorteaban con toda clase de estratagemas.

Más allá de los límites.

Mientras se intentaban llevar a cabo estos proyectos separatistas, y en medio también de la violencia y los enfrentamientos típicos de esa etapa histórica, la frontera mostraba su otra cara. Un mundo de tonalidades grises, un espacio de gran dinámica y fluidez, donde lo que en realidad sucedía era la convivencia de personas del más diverso origen: indios, blancos, gauchos, negros, pulperos, viajeros, cautivos, militares exiliados y estancieros compartían el espacio común que otros se obstinaban en consolidar como una gran línea divisoria. Todas esas gentes iban y venían de uno a otro lado de los límites impuestos, comerciaban, intercambiaban, mezclaban sus historias, lo que demostraba que el construir otra sociedad era una alternativa posible. La frontera era un espacio compartido, en el que coexistían distintas cosmovisiones. Un territorio lleno de historias fantásticas, de leyendas y seres misteriosos, de apariciones, sucesos extraños y animales mágicos.

Un lugar donde la vida no dejaba de ser extremadamente difícil, pero que posibilitaba también las fantasías y libertades. Como en la historia de aquella mujer inglesa de Yorkshire a la que llamaban la india rubia devenida después de un malón en esposa de un capitanejo, y que cada tanto solía acercarse hasta la frontera en busca de baratijas y "vicios". Fue justamente allí donde la vieron por última vez: "Mi abuela había salido a cazar; en un rancho, cerca de los bañados, un hombre degollaba una oveja. Como en un sueño, pasó la india a caballo. Se tiró al suelo y bebió la sangre caliente" (Jorge Luis Borges, El Aleph Historia del Guerrero y la Cautiva).

Más hacia el interior de las pampas, en las propias tolderías asentadas en los llamados territorios indígenas libres, se vivían verdaderas experiencias de integración humana en las cuales un notable proceso de mestización cultural se llevaba a cabo cada día, no sólo entre grupos indígenas de distinto origen sino entre la gente aborigen con blancos, negros y mestizos.

Los hombres y mujeres de esta otra frontera tenían atributos diferentes, por el hecho de ser protagonistas activos de situaciones de pasaje, diversidades y encuentros. Particularmente en el caso de los indígenas, ellos lograban mantener su identidad en medio de este aparente caos cultural, como demostrando que era posible estar con otros, acercarse y encontrarse superando los riesgos ciertos -que por supuesto los había- de dejar de ser ellos mismos. En todo caso, con la posibilidad de enriquecerse por el intercambio con el otro.

Pero un proyecto de país en el que debía imperar el color blanco de la piel, la homogeneidad en el pensamiento y donde la propiedad de la tierra debía estar al servicio de los intereses vinculados con la exportación de carnes, un panorama como el que presentaba la vida de los indios de las pampas, provocaba no sólo rechazo sino pavor. El indio con sus chuzas, sus crenchas y su olor a grasa de potro, montado en su caballo embrujado, no encajaba en esa concepción del mundo. Y ya no era sólo el indio el que no encajaba; no encajaba todo un universo múltiple donde lo distinto y la mezcla era la norma. Por eso a los argentinos nos enseñaron, siempre y desde muy pequeños, que esa frontera y lo que había del otro lado indicaba todo lo que había que excluir y negar, cuando en realidad ella nos sugería que era posible la confluencia de las diferencias.

A fines del siglo XIX, la frontera, que durante tanto tiempo había desvelado a los impulsores de la ocupación definitiva de los territorios indígenas, fue testigo de la concreción de esos deseos. La "Conquista del Desierto" borró en 1879 los límites, expandió el Estado nacional y empujó a las comunidades indígenas junto con todo aquel mundo fronterizo a la marginación y el olvido.

Un mundo integrador.

Las últimas corrientes de investigación acerca del fenómeno de la frontera, no sólo en la Argentina sino en otras partes del mundo, la conciben -más allá de los proyectos originarios de verlas como líneas claras de separación- como "cuerpos vivos", zonas de interacción en las que el intercambio era la regla.

En el caso que ahora nos ocupa, si bien la frontera fue arrasada, no se pudo eliminar a toda la gente ni a su historia, que también es la nuestra. Los indios siempre estuvieron aquí, y volvieron una y otra vez. En nuestros días, y cada vez con más fuerza, coincidiendo con un movimiento de recuperación étnica y cultural que se da a nivel de todo el continente, nos recuerdan con su presencia y su vigencia que la sociedad argentina es una sociedad heterogénea, con grupos poblacionales muy diferentes, con culturas muy diversas. A su vez, esta realidad que siempre fue lo que se negó, es lo que hoy resurge como lo contrario, constituyéndose en una de las claves de nuestra riqueza. Lo que tradicionalmente se vio como una parte de nosotros a anular, hoy es una realidad vital a integrar.

La metáfora de la frontera regresa hoy pero con otros contenidos, ya no con el del estigma de la separación que le dio origen sino con la idea de integrar a distintos mundos en un mismo pie de igualdad, recreando una sociedad y una cultura de todos, en la cual el respeto por las diferencias, las identidades múltiples y el pluralismo sean un aporte indispensable para el conjunto.

Esta nueva visión posibilitará encontrar nuestras propias zonas grises y ablandar nuestros límites para entonces encontrarnos y comunicarnos con los otros, como alguna vez muchos indígenas y muchos blancos de no hace demasiado tiempo, imaginaron que podía ser posible. Como aquella india rubia de Yorkshire, que aparecía y desaparecía por la frontera montada en su caballo, como en un sueño.

Carlos Martínez Sarasola

Trabajo de campo para recuperar una cultura.

El antropólogo Carlos Martínez Sarasola y su equipo de la Fundación Desde América encabezan una larga búsqueda que ya comenzó a dar resultados. En mayo de este año se presentó el primer capítulo de la serie documental "Indígenas de la Argentina, un viaje por el arte y la cultura de los pueblos originarios". Este video, de excelente calidad audiovisual, permite un recorrido que va desde el poblamiento de América hasta el presente. El trabajo forma parte de un ambicioso proyecto de investigación que se va materializando mediante viajes a todos los rincones del país, con filmaciones, reportajes y búsquedas incansables. La propuesta, según cuenta Sarasola, fue "desandar la senda de los antiguos; revalorizar el arte, la cultura y la cosmovisión de los pueblos originarios y redescubrir esa presencia en nuestros días". El ciclo está dividido en seis grandes temas, cada uno de ellos desarrollado en uno o dos videos educativos que se acompañan con cuadernillos didáticos. La razón del trabajo que está en pleno desarrollo, la explica el antropólogo así: "Para que todos podamos conocer mejor el aporte a la cultura nacional de nuestros pueblos aborígenes. Porque sin el reconocimiento de sus raíces, ningún pueblo puede crecer".

Si te ha gustado el artículo inscribete al feed clicando en la imagen más abajo para tenerte siempre actualizado sobre los nuevos contenidos del blog:

Destreza, coraje y bravura son condiciones indispensables para este deporte de a caballo que nació en nuestro territorio hace cuatro siglos. Declarado deporte nacional en 1953, el Pato también se arraigó en Europa como fecundo embajador de nuestras tradiciones.

Destreza, coraje y bravura son condiciones indispensables para este deporte de a caballo que nació en nuestro territorio hace cuatro siglos. Declarado deporte nacional en 1953, el Pato también se arraigó en Europa como fecundo embajador de nuestras tradiciones.

Los franceses del Aveyron son protagonistas de una de las epopeyas transoceánicas de fines del siglo XIX cuyo destino era la Argentina, la llanura inmensa, el futuro benefactor. Son los habitantes de Pigüé, que se preparan para celebrar sus primeros 120 años con una fiesta criolla al compás de la Marsellesa, el Himno Nacional y las guitarras de los payadores.

Los franceses del Aveyron son protagonistas de una de las epopeyas transoceánicas de fines del siglo XIX cuyo destino era la Argentina, la llanura inmensa, el futuro benefactor. Son los habitantes de Pigüé, que se preparan para celebrar sus primeros 120 años con una fiesta criolla al compás de la Marsellesa, el Himno Nacional y las guitarras de los payadores.

Más de 4 mil peregrinos a caballo, provenientes del interior y de países vecinos, rinden tributo anualmente a la Virgen de Luján. Los participantes visten ropas típicas y gauchescas y mantienen viva una tradición que se inició sesenta años atrás.

Más de 4 mil peregrinos a caballo, provenientes del interior y de países vecinos, rinden tributo anualmente a la Virgen de Luján. Los participantes visten ropas típicas y gauchescas y mantienen viva una tradición que se inició sesenta años atrás.

Había llegado precedido por la tristeza de la muerte del padre Roque, fallecido de viejito y penando una larga enfermedad; por la soledad que enmudeció las campanas de la iglesia casi dos meses a causa de la agonía de Roque y la tardanza de su nombramiento, y por la suspicacia que en la chusma del pueblo producía su estampa joven y atlética.

Había llegado precedido por la tristeza de la muerte del padre Roque, fallecido de viejito y penando una larga enfermedad; por la soledad que enmudeció las campanas de la iglesia casi dos meses a causa de la agonía de Roque y la tardanza de su nombramiento, y por la suspicacia que en la chusma del pueblo producía su estampa joven y atlética. Parque Nacional Los Glaciares.

Parque Nacional Los Glaciares.

Brasil

Brasil Argentina) / Rio Grande do Sul (

Argentina) / Rio Grande do Sul (

Estancias Jesuíticas y Manzana Jesuítica.

Estancias Jesuíticas y Manzana Jesuítica.

Uruguay

Uruguay

Protagonizó la película Gerónima y lleva por el país y el mundo la sabiduría mapuche heredada de sus "queridos antiguos".

Protagonizó la película Gerónima y lleva por el país y el mundo la sabiduría mapuche heredada de sus "queridos antiguos".

Es uno de los más destacados pintores expresionistas argentinos contemporáneos. Los caballos han sido una constante en su vida y los ha retratado en sus formas más diversas, con una fuerza y una potencia que sorprenden.

Es uno de los más destacados pintores expresionistas argentinos contemporáneos. Los caballos han sido una constante en su vida y los ha retratado en sus formas más diversas, con una fuerza y una potencia que sorprenden.

Es un ritual esencial de los mapuches, que les sirve de orientación y permite a la comunidad revitalizarse año a año en su mundo de creencias. La rogativa comienza al amanecer con la cabalgata del jefe de la comunidad y sus hombres. Tres días dura esta ceremonia ancestral en la que pocos

Es un ritual esencial de los mapuches, que les sirve de orientación y permite a la comunidad revitalizarse año a año en su mundo de creencias. La rogativa comienza al amanecer con la cabalgata del jefe de la comunidad y sus hombres. Tres días dura esta ceremonia ancestral en la que pocos

Padre del legendario personaje de historieta El Cabo Savino, Casalla se instaló en Bariloche hace cincuenta años. Inteligente y cálido, contó el pasado en sus relatos de manera rigurosa.

Padre del legendario personaje de historieta El Cabo Savino, Casalla se instaló en Bariloche hace cincuenta años. Inteligente y cálido, contó el pasado en sus relatos de manera rigurosa.

Cuentan los

Cuentan los

El tren Expreso Rionegrino une las ciudades de San Carlos de Bariloche e Ingeniero Jacobacci. Cinco pueblos viven de lo que el ferrocarril lleva y trae. Es un pintoresco recorrido desde el lago Nahuel Huapi que va adentrándose en la estepa.

El tren Expreso Rionegrino une las ciudades de San Carlos de Bariloche e Ingeniero Jacobacci. Cinco pueblos viven de lo que el ferrocarril lleva y trae. Es un pintoresco recorrido desde el lago Nahuel Huapi que va adentrándose en la estepa.

Año tras año miles de turistas se dan cita en lugares como el cerro Catedral, Chapelco y Cerro Bayo, dispuestos a disfrutar el tradicional deporte del esquí.

Año tras año miles de turistas se dan cita en lugares como el cerro Catedral, Chapelco y Cerro Bayo, dispuestos a disfrutar el tradicional deporte del esquí.

Al Inglés lo conocí en los asados que se arman los sábados en el aserradero de Charly.

Al Inglés lo conocí en los asados que se arman los sábados en el aserradero de Charly. Fue el primer colono que llegó al lago Nahuel Huapi desde las costas del Atlántico. Donó tierras para que se fundara allí el primer parque nacional, apenas una de las huellas que dejó este hombre solidario que demostró su valentía en muchas aventuras.

Fue el primer colono que llegó al lago Nahuel Huapi desde las costas del Atlántico. Donó tierras para que se fundara allí el primer parque nacional, apenas una de las huellas que dejó este hombre solidario que demostró su valentía en muchas aventuras.